翌朝、また4時起き。今日はいよいよ第2の川に挑戦である。

船頭のヨシ(彼の名前)も昨夜の休養で元気になったようだ。

昨夜用意した水筒いっぱいの水が、気持ちに大きなゆとりを与えてくれる。

| 第二の川、第三の川 水の不思議、自然の不思議 |

|

第2の川は水深もかなりあり、汽水魚が群をなして泳いでいるのがよく見える。アーチャーやスキャットの類が多いようだ。それもいろいろな模様の異なったものがおり、ハイコは50%以上は新種だろうと言っていた。どの川も同じだが、河口はほとんど汽水魚ばかり。上流にいくに従ってレインボー等が多くなる。レインボーとグラスフィッシュは同じ水域には棲んでいない。レインボーは完全淡水の所だけである。 途中原住民が多勢で”サグー”を作っているのを見かけた。サグーは彼らの主食である。ニューギニアは、ダニ族の住んでいる高地は別としても、湾岸部と山間部との間はウッソウとしたジャングルで、耕作の適地は非常に少ない。従って彼らの主食は海や川の魚、そして植物タンパク源であるサグーである。 |

■モニカ嬢はph測定に余念がない |

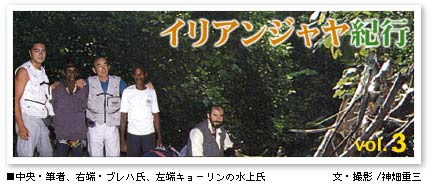

■案内の船頭さん。右がニューギニア系、左がインドネシア系住民である |

原住民は、一日の大半の時間をこのサグー作りに費やす。サグーの木を切り倒し、長期間水中に浮かべて、内側がボコボコになってきたら中味をかき出し、丹念に水洗いする。それを”バラン”の葉の筒の中へ入れて発酵させて作るのだそうだ。ひとくちで言うと、木屑を固めたものと考えてもらえばよい。石みたいに固くて、我々にはとても歯が立たない代物である。 ここでカヌーに乗り換えて上流へ上流へと向かうが、20分ほどでそれから上へはジャングルの踏行となる。私にとっては初めてのジャングルトレッキングである。道は住民がある程度使っているのか、思ったよりよい。それでも大きな腐木やカズラに足を取られて転倒することがしばしばあった。 |

|

丸木橋を恐る恐る渡ったりしながら、約1時間半の行事のあと、やっと上流にたどり着く。そこは全くの別天地であった。全員子供のように歓声をあげて、川の中へ網を持って飛び込んだ。 水は適度に冷たく、水草と水流も豊富で、底は一面きれいな深い砂の層である。恐らく今まで誰も訪れたことのない川なのだろう。砂に埋もれた体の上をきれいな砂がサラサラと流れて体を洗ってくれる。しばらくは魚を採るのも忘れて、この桃源郷にひたりきった。 |

■バタンダ湾でエイの群れを発見 |

■グラスフィッシュの1種 |

ここでは、レインボー数種とパイプフィッシュを採取し、写真を撮った。帰路、この川の合流地点で淵のようになっている所へ出たが、水深10mはあるにもかかわらず、底まで青く澄んで見えた。何やら底の方で20~30㎝の大きな魚が見えたが、ハイコは大きな魚には興味を示さない。 彼の関心はもっぱら小型の魚に集中しているらしい。これも彼に対する新しい発見であった。 ジャングルの中をまるで走るように歩くハイコたちについて行くのは、私のとっては相当きついことである。一体彼ら原住民の足の構造はどうなっているのか。よくみると足の裏が我々とは少々異なるようだ。扁平で足の指が長く大きく、全体が非常に安定して地面に密着できるような形になっている。もちろん石のように固い。 |

|

Mが私の荷物を持ってくれるが、それでも彼らとすぐはぐれてしまう。見失うとホーホーと声をかけ(原住民はジャングルの中では独特の呼び声を出す)、この声を頼りに必死の行軍を続け、1時間半かかってやっとボートの待機地点にたどり着くことができた。 しかしMの様子がちょっと変である。「頭痛がする。割れるように痛い」と言う。軽度の脱水症状であるらしい。ジャケットを脱がせ、狭い船中で横にさせて貴重な水を少し飲ませたが、しばらくすると少し気分を持ち直したようで、ホッとひと安心する。脱水症状は恐ろしい。まず第一に汗が出なくなり、小便も出なくなり、体温の調節ができなくなるので、すこぶる危険なのである。 |

■こうした水域(汽水域)に淡水フグが200~300尾ずつの大群泳をする |

■マングローブの幼草 |

ボートは我々の調子はお構いなく、第3の川へと走り続ける。第3の川は湾の入口に近い所にありながら、信じ難いほど水量を持った川であった。引き潮であったため、湾の相当手前より浅くなっており、ボートは遡上できないので、それぞれキャンプ用具をかついで川の入口へ向かうが、この辺りの湾の水はすべて真水なのには驚く。たかだか30cmくらいの水深のところでも水流は速く、足を取られて転びそうになる。とにかく、すごい水量だ。 |

|

テント設営はMに任せて、私一人でカメラを肩に上流へ向かう。上流まで行ったハイコは「とにかくこの川は変わった水脈だ。あのすごい量の水が突如として消えたかと思うと、また何百mも下の方で噴き出し、そんなことを2回ほど繰り返している。そうしてその水が地中を通り抜ける度にphも変化し、それぞれ異なった魚が生息している」と不思議がっていた。 |

■ダチョウの足跡 |

■この後ブレハ氏は単独で密林の闇の中に消えていった |

川原のキャンプ地に戻ると、Mが悪戦苦闘していた。炊事用の火がつかないというのである。気がつくと満ち潮に変わり、水位が上がってきたため、火が燃えなかったのだ。火どころか、テントまで水浸しになりそうだったので、慌てて高台へ移動する。夜になると蛍がスイスイ飛んでくる。水はあるし、情緒もあり、二人でこんないい所ならもう一日くらいキャンプしたいな、と話し合ったものである。 |

|

真夜中に「社長、まるで熊が鮭を採ってるみたいな、パシャパシャと大きな水音がするんですが、見にいきませんか?」とMに起こされたが、眠くてそのまま寝込んでしまった。恐らく遡上してきた大きな魚の群が浅瀬で暴れていたのに違いない。久しぶりにゆっくりとくつろぐことができた一夜であった。 |

■干潮のためご覧のようにボートは木の上に。仕方なく船上にテントを張る |