文・撮影/神畑重三((株)キョーリン)、水上司(アクアハンズカミハタ)、

山中幸利(神畑養魚(株)東京支店)

+++ Vol.5 +++

| 狭い水路を全速力で目指すはイバン族の集落 |

■待望のスーパーアロワナが棲む湖へ、いざ出発!! |

|

湖面を全力疾走して、約1時間。小さな漁村に着いた。辺りを見まわすと、カヌーが3隻4隻と夕暮れの湖水の方へと次々と消えていく。すべてアロワナの採集船だという。彼らの装備は小さな二人乗りのカヌーに、バッテリー付きのライトと小さな手綱が一つあるだけである。 しばらくここで給油をする。私たちがやはり珍しいようで、すぐ黒山の人だかりができた。水上が「社長、ちょっとしたスター気分ですね」と満悦のようである。彼らも「日本人は一度も見たことがない。初めてだ」という。私たちが目指す目的地イバン族の住んでいる集落は、まだここから1時間もあるという。この地域の人たちはインドネシアの原地民で、イバン族とは人種がまったく異なるのだ。 ボートは狭い水路を全速力で進んでいくが、どんな小さな漁村でも通過する時には必ず減速し、彼らに迷惑をかけないように配慮しながら運行していく。日は完全に沈み、辺りは真っ暗闇だ。 投光器一つの燈を頼りに狭い水路を全速力で疾走すること1時間。とうとうイバン族の住むMELAIという所に着いた。 |

■巨大なワニの頭蓋骨。推定で5m以上あると思われる。耳の穴に注目 |

早速、川の上に建てられた彼らのログハウスを訪問することにした。ライトを照らしてみると、川の流れはかなり急である。船着き場はというと、大きな丸太が2本浮かべてあるだけ。そこから上の建物へハシゴとして1本の丸太が立ててある。丸太には、ステップとして斧で切り口がつけてあるだけだ。 13時間も狭いボートで身動きできなかったこともあり、また年のせいでもあり、足の関節がボキボキと音がして思うように動いてくれない。しかし泣き言をいっても始まらない。カメラだけは皆に助けてもらって、猿のように丸太を登ることになった。 ようやくハウスに入る。一歩、足を入れると一瞬別世界に来たような異様な感じだ。ハウスは幅約5m、長さ150mは優にある。「ルアイ」と呼ばれ、共同ベランダのような板の上に「アンペラ」(樹皮で作ったゴザ)が敷いてあり、大勢のひとが三々五々、あちらこちらにたむろして、カゴを編んだり話をしたりしている。聞けば25世帯が一緒に住んでいるのだそうだ。数匹の犬も一緒だ。 彼らは全体的に小柄な体格の人が多いような気がする。皆ニコニコと友好的な感じで、危険は感じられないのでホッとする。特にアヘン氏は旧知の間柄らしく懐かしそうに語り合っている。 この異様なログハウスは、他の部族から襲撃された時に、すぐ襲撃体制がとれるように自衛のために作られたものらしい。だが、今はその心配もなくなったそうで、風習として残っているのだそうだ。私たちには見るものすべてが珍しい。 |

イバン族の大歓迎酒と…、…。

|

パチパチ写真を撮っていると、チョン氏から「今、族長が来るから神妙に板の上に座って待つように」という指示がでた。 族長というのは50才くらいの男性で、さすが立派な顔立ちをしていたが、真っ赤なシャツを着ていたのが印象的であった。早速私たちは用意してきた電子ライターを族長にプレゼントする。これが非常に気に入ってくれたらしい。そして酒が用意された。聞けば「米から造った酒だ」というが、ジャングルの中に田畑なぞあるはずがないし、色の具合からみて何かの果実酒のようであるが、アルコールは相当強い。 せっかく用意されたものを飲まないと友好に傷がついてしまうと思い、私は思い切って口をつけるがとてもノドを通るものではない。側にいた山中が「ワァー、コップの中に虫が浮いている!!」と騒いでいるが、水上に「そのくらいで死にやせんわ、辛抱して飲め飲め」と、無理矢理飲まされていたようだ。 そのうちだんだん皆とうち解けてきて、中には、自慢の”入墨”を披露する者や、また、ここで採れた大きなワニの頭がい骨を見せてくれる者もいた。その頭がい骨の大きさから判断すると、とてつもなく大きなワニらしい。これから行く湖には、こんなのが住んでいるのかと思うと、あまりよい気持ちがしない。 ここで、少しこのイバン族という種族について解説をしてみる。 この種族は、元来マレーシア系の種族で、SARAWAK地方より、カプアス山脈を越えて南下して来たらしい。そのルーツはボルネオの首狩族として有名なイバン族と同じ部族である。イバンという言葉の意味は「放浪者」ということらしい。したがって、この湖の周辺に住むインドネシア系の原地民とは習慣、風俗もまったく異なるのだそうだ。外界とはあまり交流がなく、彼らだけは自由に国境を越えてマレーシア領に入ることをインドネシア側は暗黙の内に認めているのだそうだ。マレーシア側の森に多く住んでいるオランウータン(オランは人、ウータンは森、したがって森の人という意味)が、ハウスの外に飼ってあったのも、そのせいかもしれない。 |

■不気味な模様のイレズミ。  ■鹿の角で作られた壁掛けにジャングル刀と綱 |

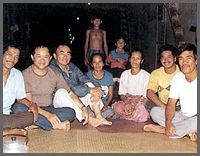

■イバン族のログハウスの中。犬も家族同様に扱われている。  ■イバン族の打楽器。 |

さて、話を元に戻そう。族長がチョン氏にしきりに何かいっている。チョン氏が訳していうのには、「日本人は初めて見るし、珍客だから、今晩はぜひこのハウスに泊まってくれ」といっている。またこの部族は外来人をことのほか歓待する習慣があり、泊り客には夜必ず女性が1名ずつつくのだそうだ。「金は一切受け取らない、その代わり最低3晩は泊まって貰いたい」といっている。そして「どうする」と私たちに聞いてきた。 どうやら彼らには私たちの血が必要らしい。これはあくまで、私の個人的な推察であるが、彼らは外界との接触があまりないだけに、限られた種族とだけの結婚で血が濃くなりすぎ、その害も出ているらしい。そのため新しい血を入れる必要があり、種族を維持していくためギリギリの選択をしているように思えてならない。私は別としてもイキのよい若い日本人二人は標的というか、失礼ながら種馬というか、そのために目ぼしをつけられたのだろう。 私がこの話をすると、チョン氏もそのとおりだろうといっていたので、私の推察は間違ってはいないようだ。ともあれ「御好意はありがたいが、私たちの目的は、野生のスーパーレッドの生息地を訪れ、この目でアロワナを見ることだ」と説明し、その協力を依頼した。 |

またしてもトラブル!?イバン族と我々の主張

■イバン族の人々。もとは人食い人種であるといわれるが、現在は... |

族長は快く協力をしてくれたが、しかしここでまた大きな問題が生じた。まず第一に、これより先の湖は特別な地域で、インドネシア人が入ることは禁じられている。ポリスビザを持っている私たちはこの限りではないが、私たちがいちばん頼りにするアヘン氏もその他のインドネシア人も同行できないのだ。 第二に、カヌーには一人ずつ分かれて乗り、日本人一人にイバンの漕ぎ手が一人つくわけだが、カヌーは小型で二人しか乗れない。そしてどんなことがあってもカヌーの中では立ち上がってはいけない。バランスを崩すと小さいカヌーはすぐにひっくり返ってしまうからだ。しかも湖にはワニがたくさん住んでいる。また木の上から蛇が落ちてくることがあるので、落下物には注意が必要だ。湖まで片道2時間往復4時間。湖に1時間いるとして計5時間を予定しているという。 |

|

|

「これでは、いくらなんでも危険すぎる。せめて私たち4人を同じカヌーにのせてくれ。そうでないと、お互い助けることもできない。言葉が全然通じない原地民と二人だけでは、とても無理なことだ。それに懐中電灯も小さいのを各自が1本ずつ持っているだけだ。それはとても5時間はもたないと思う。なんとか大きなカヌーに変えてくれ」。それこそ必死に頼み込んだ。 薄明かりの光の中で見るスタッフの顔は目ばかりが光っており、極度に緊張しているのがよくわかる。いずれにしてもあまりにも危険すぎる。中止すべきかどうか、一瞬頭の中を会社のことや、家族のことがちらつく。しかし、ここまで来てしまった以上、もう後にはひけない。強引に大型カヌーに変えてもらうことを承知させ、予定どおり決行することにした。 しかし彼らの主張にも一理ある。「湖へ行けるのは雨期だけ、それも小型のカヌーで木の間を縫うようにしか行けない。大型カヌーだと方向転換ができず、身動きできなくなるのだ」という。ここで私とチョン氏との間に激しいやりとりがあり、お互いに気まずくなってしまった。彼は「イバン族のいうとおりにしろ」というのだ。しかし、人命にかかわる危険はどんなことをしても避けねばならない。 |

||