text & phot/神畑重三 協力/神畑養魚(株)

+++ Vol.3 +++

| 「ハードな旅になることは予測されていた・・・。」

コロンビアはコカインの密輸でも悪名が高く、治安の悪さも世界一だといわれている。 それだけに出発前から身の引き締まる緊迫感を覚えた。 当初からハードな旅になることは予測されていた・・・。 |

インディオの村セイバへ

■白人のボートマンと魚のガイド、ラファエロとホリフ(インディオの青年) |

■川辺にはインディオの村が点在 |

待望のイニリダ川は赤褐色の泥水だが、感激と興奮で気持ちが高揚している。船着場には迷彩色を施した大型軍用船が停泊して、ここでも若い兵士たちが銃をかまえて厳重に警備していた。出向に先立って、検問所の兵士に検査された。ラファエロに「厳重な警備は国境が近いせいか」と聞くと、「ゲリラ対策だ」という。住民はゲリラを「スモール・アーミー(小さな軍隊)と呼んでいるが、その言葉の響きのなかに、彼らに対するある種の寛容さと肯定的な意味合いが感じとられる。

ゲリラは厳しい掟を持っている。インディオ主体の反政府軍だが、ジャングルでは圧倒的な勢力を誇り、政府軍の守備範囲は駐屯地からジャングルの中2kmまでが限界で、そこから先には決して進まないそうだ。われわれはゲリラのいるジャングルの真っ只中に向かうことになるが、インディオはゲリラに対して友好的だし、ゲリラもインディオとその客人は襲わないという。もし危害を加えでもしたら、全インディオを敵にまわすことになるからだ。私はホリフの存在が重大な意味を持つことをやっと理解した。彼はわれわれがジャングルに入るためのパスポートなのだ。「もしホリフが同行しなかったら」と聞くと、即座に「自殺行為だ!」という答えがラファエロから返ってきた。ボードマンもラファエロも白人だからである。

■セイバの村の名前はこの木から |

|

■セイバ村の酋長。とても親切に我々をもてなしてくれた |

河辺には小さな網生簀が張ってあり、アルタム・エンゼルが百尾ほど入っていた。彼らはハチャと呼ばれるヤシの繊維も売っているが、収入面からすると、一尾500ペソ(70円)で売れるアルタム・エンゼルの採集のほうが魅力的な仕事であるらしい。夕刻、酋長の家を訪れ、缶詰を分け与えたり、持参の乾燥米を調理して、夕食をともにした。貧しい生活だが、彼らの表情はとても明るく、忘れられない楽しいひとときになった。酋長は70歳過ぎの穏やかな好々爺であった。インディオは外来者に対して排他的だが、同行者のホリフがこの村出身ということもあって、村の片隅にテントを張ることも承諾してくれた。

酋長が「最近、金の採掘船が増えて困っている」とこぼす。アマゾンでの砂金採掘による水銀汚染は日本でも問題になっているが、オリノコ水系でも川底の泥砂をポンプで汲み上げて、水銀で分離する方法で金を採取しているので、微量ながら水銀が川に流れ出しているのだ。生まれたときから川の水を飲み、そこで収穫する魚を食べてきたインディオたちにとってはきわめて深刻な問題で、水俣病事件をほうふつさせて、私は思わず顔をしかめた。

川で洗濯をしているおばさんが「子供たちはここから船で4時間ほど離れたレマンソに住んで、そこの学校に通っているが、もうすぐ夏休みなので帰りが待ち遠しい」と嬉しそうに山中に話しているのを聞いて、インディオたちが平和に暮らせることを心から祈る気持ちでいっぱいになった。

月夜の野生のアルタム・エンゼルを求めて

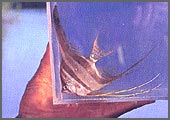

■セイバ村のアルタム・エンゼルの蓄養ネット。インディオが1尾1尾手ですくって集めてくる  ■アルタム・エンゼル  ■木の葉と変わらぬ擬態を示すリーフ・フィッシュ |

夕暮れどき、ダイナミックな日没を満喫しながら、セイバから二人のインディオとカヌーを漕ぎ出して、アルタム・エンゼルの棲む密林の中の支流に向かった。ボートが目的地に着いたときにはもう日はとっぷりと暮れ、狭い水路の上にかぶさった枝をかき分けながら奥へと分け入った。アルタムは昼間は深いところにじっと潜っている。暗くなってから水面近くに浮上してくる慣性があるので、夜間にしか採取できないのだ。また、雨の日は水滴で水面が叩かれ見えないので、晴れた日の月夜の晩が採集には最適だとインディオたちが言う。 カヌーが少し進んだころ、後ろで樛を漕いでいたインディオがとつぜん「ハジャ(葉っぱ)だ!」と叫んだ。指さす方向を照らすと、リーフ・フィッシュが木の葉もどきの姿でひっそり浮かんでいた。眠っているのか、 網を近づけても、手にとっても、逃げようともしない。木の葉の擬態で小魚が近づくのをじっと待っているのだ。水中にそっと戻してやると、しばらく葉っぱのように浮いていたが、急にすーっと潜ってしまった。水質はPH4.4の酸性度の強い水であった。イニリダ川の本流がPH5.1であるのに比べてもなお低い。電気伝導率は極端に低く、ジャングルの水がいかに純水に近いかがよくわかる。この低いPHでは餌になるどんな昆虫が生息しているというのか。なんとも神秘的である。 カヌーは暗闇をどんどん奥へと突き進む。待望のアルタム・エンゼルは、「チャミソ」と呼ばれる葉っぱのない枝木の下に多く見られるというが、枝と枝との間に背鰭をぴーんと立ててじーっとしている。網を近づけて静かにすくいとった。感激の一瞬である。アルタム・エンゼルは敏感な魚などで、捕獲に失敗することが多いそうだが、一度失敗しても深い所に潜るだけで、しばらくすると水面の同じ場所に戻ってくるのだそうだ。手を水につけてライトで照らしてみると、茶褐色に見えるが、意外に透明度があって、かなり下まで透けて見えた。 カヌーは月明かりのない支流のあちこちに乗り入れるが、あたかも迷路に入り込むみたいだ。電灯に照らし出される樹木の根元はすべて水没して、おどろおどろした奇怪な姿を浮かび上がらせる。漆黒の暗闇をどの方向に進んでいるのか皆目見当がつかないが、インディオたちにはわかっているらしい。彼らには帰巣本能もどきの超能力が備わっているとしか考えられない。 この夜は数多くの魚種を採集することができ、夜の更けるのも忘れて、大満足、大感激であった。アルタム・エンゼルの最終シーズンは、乾期の始まりと同時に、8月から開始されるが、輸出の可能な大きさは9月から採取されるもので、シーズンは乾期が終了する2月に終わるということだった。 |